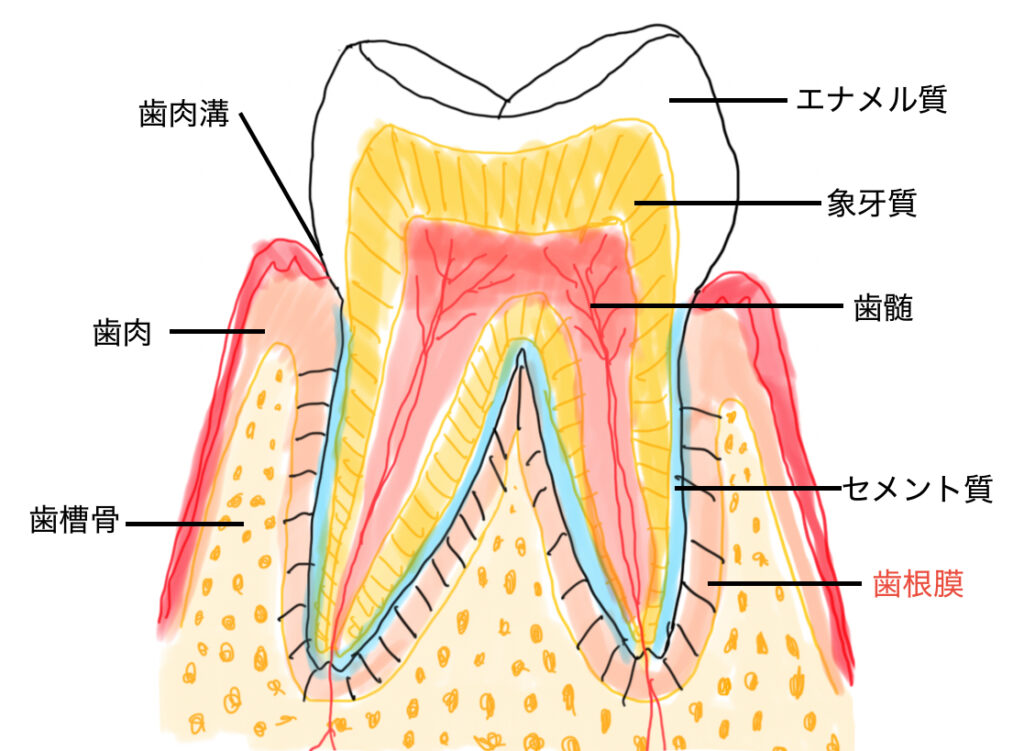

咬合力を受け止める歯根膜は、歯牙を支えるクッション(車で言うショックアブソーバー)の様な器官で、豊富な血管網(毛細血管)があり、噛むと歯牙が約30μ沈み込みます。その圧力で歯根膜にある血管が圧縮されて、ポンプの様な働きで血液を脳に送り込んでいます。(一回噛む事で約3.5ml送り込まれる)実際、物を噛む時は一口あたり平均で10〜20回噛んでいます(理想は30回)。という事は一回の食事で相当数噛んでいる事がわかり、血液が脳に送り込まれる血液の量もかなりの量があり、その重要性が感じられます。また、脳に血液が送り込まれる事で脳が刺激を受け、噛めば噛むほど脳は活性化され、脳の働きが、活発になり、記憶力、判断力、集中力が高まり、認知症の予防にもつながります。また、脳の血流が増えることで、セロトニン(幸せホルモン)分泌され、ストレス緩和にも効果があると言われてます。

当然、歯の本数が少ないほど歯根膜にかかる圧力は減り、脳に送り込まれる血液の量は減り、脳の刺激も減る事になり、脳の機能は低下する可能性があります。そう考えると、歯牙喪失した部分にPD(部分床義歯)などで補うことで少しでも血流を良くする事が出来ると思います。(あくまでも歯根膜全体に均等に圧力がかかる様な正常と思われる咬合接触でないといけない)また、脳の中で動作を司る『運動野』、感覚を司る『感覚野』のそれぞれ3分の1は、口と密接につながっています。更に、歯を失う事により脳の中の海馬細胞と海馬(記憶の形成と保存に重要な役割)の容積が少なくなるという報告もあります。つまり、口からの刺激が、脳に広い範囲で影響を及ぼすという事になります。

コメント