赤ちゃんの歯と全身の関わり

赤ちゃんの前歯(乳中切歯)【アンテリアガイダンス】が生えてきた頃から、つかまり立ちが始まり、だんだん、よちよち歩きを始めていきます。また言葉もわかる様になり、指で物をつかめる様になってきます。乳側切歯が生えてきたくらいで、支え無しの二足歩行が出来るようになりますが、バランスは不安定です。乳臼歯【ポステリアガイダンス】が生えてくる頃には安定して歩行もできる様になっています。この事から見ても、歯が、頭のバランス・全身のバランス(姿勢)と大きく関わっている事がわかります。

成人ではどうでしょうか?

歳をとってきて噛み合わせが崩壊してくると、身体のバランスが取れにくくなってきます。(腰が曲がってくる)これを補う為に、筋肉でバランスを取ろうとして無理がいきます。無理がいった筋肉は、コリ又は痛みとして出始めます。(肩凝り・腰痛など)頭痛の一つも、咬合が安定していない(良く噛めない)と安定する所を探して常に筋肉(咀嚼筋)を動かしているので筋肉を休ませる事が出来ません(寝ている間も動かしている)これでは痛みが出ても不思議ではありません。さらに、長期化すると椎骨(背骨)の癒着(前縦靱帯の骨化)が起こり、腰が曲がったまま伸びないという事ですが起こってきたりする事があるみたいです。これは、身体を守るための防御反応と思われます。

人は直立して行動をしています。(哺乳類では唯一二足歩行が出来る)

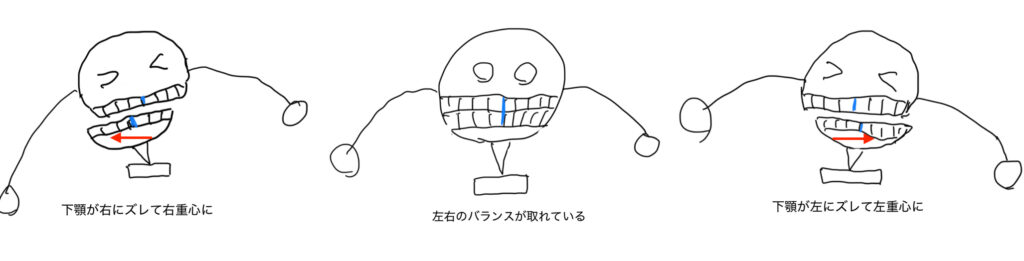

一番上には、ボーリングの玉くらいの重さのある頭が乗っています。この頭のバランス(重心)を壊すのも、噛み合わせのズレ(下顎の偏位)によるものが大きいと考えられます。一番上の頭の重心が壊れると、全身のバランスを取る為に姿勢が崩れ、色々な全身症状を引き起こすきっかけになっていると思われます。顎関節においても下顎のズレによって正常な位置から外れ、クリック音や痛みが出ても不思議ではありません。これらの事から見ても身体全体は色々な所で連動しているという事もお解りかと思います。“人の噛み合わせには決まった法則性“があると思われます。

コメント